智能问答

| 无障碍 | 长者专区 | 繁 | 简 |网站支持IPV6

|

|||||||||||

四川日报丨钒钛淬火绿为底 金沙泼墨满眼新 攀钢践行“两山”理念推进绿色转型

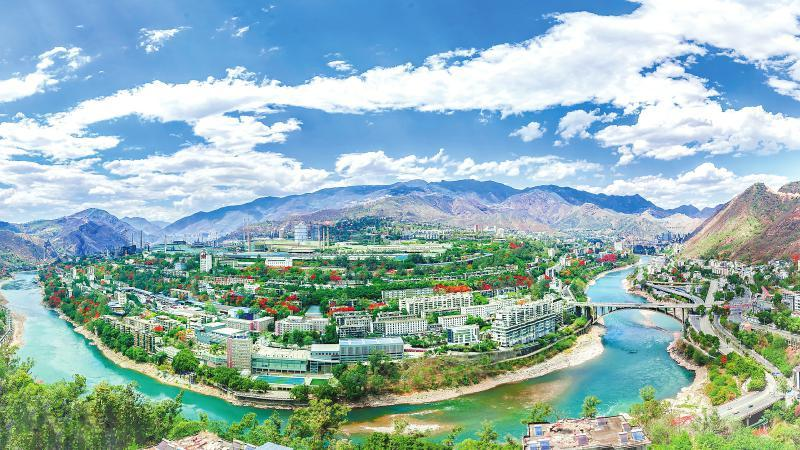

依山傍水的攀钢主厂区。 何仁江 摄

□孟祥林 胡毅

8月,四川攀枝花时值雨季,鞍钢集团旗下攀钢集团有限公司(以下简称攀钢)弄弄坪主厂区与复绿后的排土场在雨幕中勾勒出独特的轮廓,犹如一幅徐徐展开的泼墨山水长卷,无声讲述着攀钢深入践行绿水青山就是金山银山理念的绿色蜕变之路。

在“两山”理念指引下,攀钢累计投入上百亿资金,开展环保治理、超低排放改造、矿山复绿等,守护攀枝花绿水青山,带动一方经济,造福一方百姓。

从铁腕治污到绿色发展

坚持环保历史遗留问题整改和环保设施建设并举,环保治理迈上新台阶

环境就是民生,青山就是美丽,蓝天也是幸福。2018年,我国首份城市空气质量分析报告发布,攀枝花的空气质量优良率位列中国地级及以上城市的第14位、四川省第1位。2019年5月,生态环境部首次对外发布地级及以上城市国家地表水考核断面水环境质量排名,攀枝花居全国第7名。这份“蓝天碧水”成绩单的背后,攀钢功不可没。

地处长江上游的攀钢,是全球唯一实现钒钛磁铁矿中铁、钒、钛资源综合利用的企业。

然而,攀西钒钛磁铁矿作为一种铁、钒、钛共生并存的复合矿,矿石中的硫含量达0.7%,而国内其他普通铁矿中硫含量仅0.1%左右,部分进口铁矿的硫含量仅0.03%左右。攀钢在使用攀西钒钛磁铁矿冶炼时,烧结烟气的二氧化硫浓度是其他钢铁企业的7倍到10倍。

面对矿产资源先天劣势带来的环保难题,攀钢一手抓新建项目的环保设施配套建设,一手抓历史遗留问题整改,先后完成4号高炉、热轧板厂、冷轧厂等重点项目环保设备设施建设,实施矿山、发电、焦炉、烧结、高炉、转炉、轧钢、钒、钛等工序的废气治理。

在大气治理方面,攀钢创新性地通过市场手段引入“环保管家”,在前期多年治硫经验基础上不断探索,攻克了钒钛磁铁矿高硫烧结烟气脱硫这一难题。面对国家不断提高的相关环保标准,攀钢超前规划、主动作为,先后投入70多亿元,全过程、全系统实施超低排放改造。

在废水治理方面,攀钢先后建设工业废水处理、间接冷却水、外排废水回收利用、沿江挡渣墙,以及江排口、厂区废水外排治理等多个项目,攻克了钒产业生产过程中废水处理的世界性难题,一举成为国内钢铁企业首批做到“废水零排放”的企业之一;攀钢焦化、炼钢、轨梁等工序产生的废水均实现闭路循环利用。同时,攀钢持续开展固废堆场整治,持续提升西渣场和巴关河渣场环境综合能力。攀钢已连续8年在矿山渣场区域开展义务植树活动,以实际行动践行绿色发展理念,持续推动矿山渣场生态恢复,助力筑牢长江上游生态屏障。

从资源开发到生态守护

完成13949亩矿区生态环境修复,打造干热河谷矿山生态修复实践范例

今年6月25日,攀枝花市生态环境局举行新闻发布会,对外推介5个美丽攀枝花建设优秀案例,“攀钢石灰石矿退出苏铁自然保护区及生态修复的示范之路”“马家田尾矿库的生态蝶变”入选。

矿山为青山让路,是攀钢践行“两山”理念的生动实践。

攀钢石灰石矿于1970年建成投产。苏铁保护区成立于1983年,于1996年晋升为国家级自然保护区,攀钢石灰石矿采场大部分都在苏铁保护区红线范围内。如果退出苏铁保护区,攀钢损失将达上亿元。在经济效益和生态保护之间,攀钢毅然选择后者。2018年10月26日,是一个载入攀钢生态史册的日子——尚存30年开采期、年产能120万吨的石灰石矿采场停止开采、穿孔和爆破作业。苏铁保护区内的采矿场,从此成为历史。

按照要求,攀钢负责面积最大的采场中部和采场外围的生态修复。攀钢制订石灰石矿生态恢复治理总体方案,由攀钢集团矿业有限公司(以下简称攀钢矿业公司)负责开展生态恢复攻坚。关停仅一年多时间,攀钢矿业公司累计投入资金4771万元,1941.35亩生态复绿任务全部完成,打造干热河谷矿山生态修复实践范例,为生物多样性保护作出贡献。

攀钢马家田尾矿库于1970年7月竣工投产,主要用于堆存尾矿。尾矿含有钒、钛等稀有金属,具有潜在利用价值,被誉为“黑湖宝藏”。随着攀枝花市城市建设不断发展,马家田尾矿库下游增加了部分居民和工业设施。2016年5月,马家田尾矿库被国家列为“头顶库”(下游1公里内有居民或重要设施的尾矿库)。攀钢坚持人民至上、生命至上,于2022年6月成功完成闭库工作,此后完成库区150余万平方米的生态修复,助力地方政府打造阿署达四季花海景区,形成花溪叠瀑、湿地公园等生态景观,实现从工矿废弃地到城市绿肺的华丽变身。

翻开攀钢矿业公司安全环保部的一本“账本”,上面清晰记录了矿山覆绿足迹:截至目前,累计投入资金3.6亿元,对石灰石矿采场、石灰石矿排土场、尖山排土场、肖家湾排土场、铁路排土场、马家田尾矿库等矿区实施生态环境修复,总面积达13949亩。

昨天开山挖矿,今天封山育林。曾经裸露的山脊变成青山,曾经的“黑湖”变成“花海”,彰显了攀钢从资源开发者到生态守护者的责任与担当。

从节能减排到降碳贡献

“十四五”以来累计投入36亿元,实现降碳总量110余万吨

走进攀钢集团攀枝花钢钒有限公司(以下简称攀钢钒)能源集控中心,700多平方米的机房“鸦雀无声”,只有大屏上一串串数据在实时跳动。这里是攀钢钒最大的“能源战场”,每天调度的水、电、风、气(汽)等能源介质数以万计。

一滴水、一度电,见证了攀钢在“双碳”目标引领下,将绿色低碳确立为企业核心发展战略,探索出一条高质量发展的绿色路径。近年来,攀钢成立由董事长、总经理任组长的“双碳”领导小组,专设碳管理部,构建“两规划两方案一制度”行动框架,建成覆盖能源、组织碳、产品碳、碳资产的节能双碳数字化平台,在产线结构调整、工艺技术升级、绿色转型、零碳布局等方面取得一系列重大成果。

有序淘汰低效产能,常态化控产高炉,优化焦化、烧结、线材等产线,显著提升产线效率和能源利用率。新建带式球团产线,高炉球团矿配比提升至55%,居行业前三,年减少烧结矿用量240万吨,实现吨钢综合能耗降低9.75公斤标煤,吨钢二氧化碳排放降低0.04吨。

深挖工艺技术升级,将攀枝花基地热力系统升级为高效“亚临界发电+电动鼓风”模式,置换鼓风机组后,吨钢综合能耗降低15公斤标煤;置换发电机组后,综合发电效率由22%跃升至40%,自发电比例提升11%。淘汰高耗能机电设备超万台,吨钢电耗降低5千瓦时。焦炉、烧结、电炉、加热炉等工序的吨钢余热余能回收量同比提升4公斤标煤。

持续推进绿色转型,攀钢集团攀枝花聚钛科技有限公司、攀钢集团西昌钒制品科技有限公司两家企业和超细粒级钛铁矿高效回收技术开发与示范产线,首批获得鞍钢集团授权使用“angreen”绿色低碳主品牌标识,进一步凸显攀钢产品的环保属性,满足客户日益严格的ESG(环境、社会和治理)采购要求。

攀钢前瞻性零碳布局,顺利完成三个周期碳市场履约,积极建设CCUS(碳捕获、利用与封存技术)试验平台,建成西南地区首座氢冶金实验室,为零碳冶炼储备核心技术。在中国钢铁工业协会钢铁全产业链EPD平台率先发布4份钒钛磁铁矿冶炼产品环境产品声明(EPD),并牵头制定钒钛产品碳足迹标准,引领行业绿色发展。

攀钢集团西昌钢钒有限公司成为四川省首家完成全流程超低排放改造的钢铁企业,攀钢钒列入全国第三批“双碳最佳实践能效标杆示范厂”培育企业……据统计,“十四五”以来,攀钢累计投入36亿元,实施31个重点降碳项目,实现降碳总量110余万吨。

从“百里钢城”到“山水画卷”,攀钢践行“两山”理念,交出亮眼绿色答卷。

川公网安备:51010402000507号

川公网安备:51010402000507号