网站支持IPV6

|

|||||||||||

从弃渣再生到数字溯源——陆清元博士创新工作室以技术创新引领黄百铁路绿色智能建设

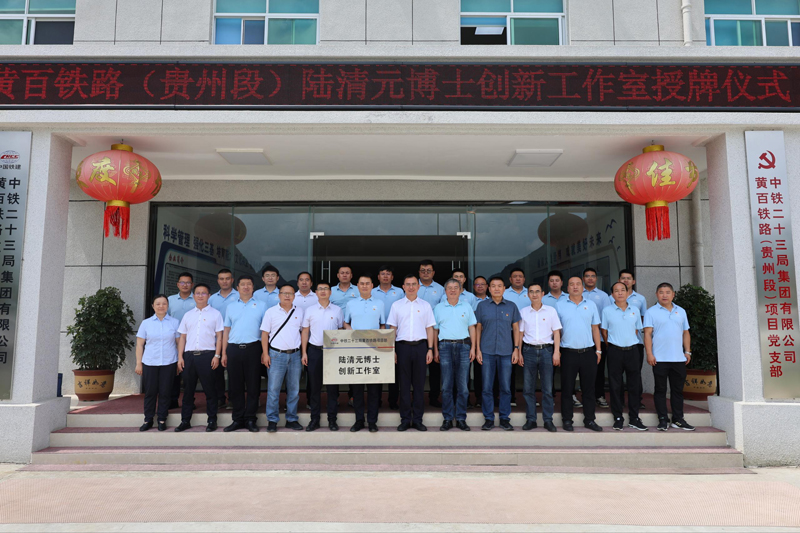

2024年8月,贵州安顺紫云县,黄百铁路(贵州段)首家博士创新工作室正式揭牌成立。中铁二十三局集团首个博士创新工作室负责人陆清元,站在揭牌仪式的聚光灯下,眼神坚定。这位西南交通大学道路与铁道工程专业的博士,从大瑞铁路的罕见复杂工程环境单线铁路隧道技术攻关到深汕铁路的隧道掘进,他的名字始终与“技术攻坚”紧密相连。

就地取材破解材料困局

中铁二十三局承建的黄百铁路贵州段站前三标桥隧比高达97.5%,地质复杂、混凝土需求量大,传统粉煤灰掺合料因环保政策与资源短缺,面临断供危机。面对这一难题,陆清元带领团队将目光投向施工现场的隧道弃渣。

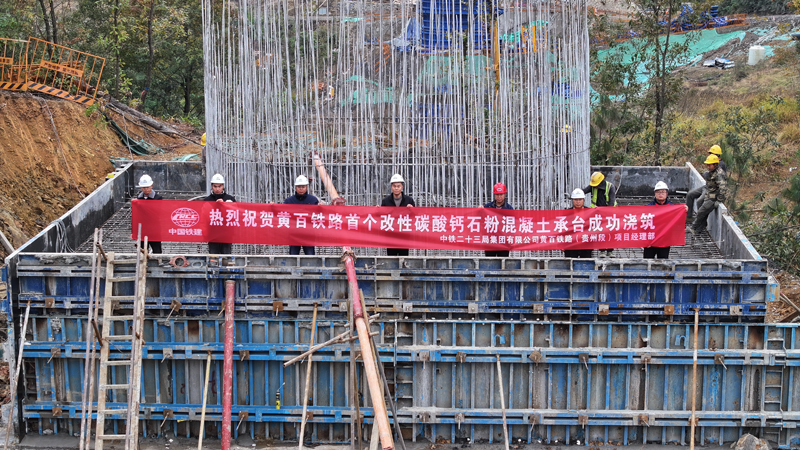

经过180多个日夜的技术攻关,团队成功研发出“改性碳酸钙石粉混疑土”。该材料以隧道石碴为原料,通过特殊改性工艺替代粉煤灰。2024年12月,该材料在羊架河特大桥承台浇筑中首次应用,较传统材料成本降低15%,抗压强度提升10%,“传统技术路径走不通时,创新就是唯一的出路。”陆清元说。

数字化管理严控工程质量

2025年3月,由陆清元团队主导研发的“铁路工程试验样品取样管理系统”获国家版权局认证,铁路工程质量管控原材料领域质量管理得到重大突破。这一系统融合物联网与区块链技术,实现取样、封样、送检全流程数字化追踪,将传统4小时的送检周期压缩至2小时,并建立“过程留痕、责任到人”的精准追朔机制。

系统的诞生源于一次质量隐患的触动。“过去人工记录试件数据,总担心出纰漏。”陆清元回忆道。2024年6月,某批次混凝土试件因人工记录疏漏导致数据偏差,险些延误工期。陆清元意识到,传统管理模式已无法满足现代工程的高效需求。

在沪昆客专贵州公司紫云指挥部功能型党支部协同下,陆清元博士创新工作室联合中铁二院(成都)监理公司、沪昆客专贵州公司组建跨领域技术团队,历时8个月完成系统开发。试运行期间,系统累计完成547批次样品的零失误朔源,被标段总监评价为“穿透式监管网络,让每个环节暴露在数字阳光下”。

团队协作培育技术力量

作为博士创新工作室的“领航者”,陆清元深知技术突破离不开团队协作。工作室汇聚了西南交通大学、同济大学等高校专家,他们与中铁二十三局技术骨干联合,形成“产学研用”一体化创新平台。

团队围绕“超大跨洞室群智能预警”“岩溶隧道安全施工等9大课题展开攻关,目前登记软件著作权1项,发表核心期刊论文3篇,申报发明专利5项。

创新不是一个人的战斗,而是智慧的接力。”陆清元常对团队成员说。2024年10月,新入职的工程师小王在混疑土配比试验中屡屡受挫。陆清元带着他通宵分析微观结构,最终发现水灰比对石粉分散性的关键影响。三个月后,小王主导的《碳酸钙石粉混凝土流变性能优化方案》成为项目内部技术规范。

绿色理念贯穿建设全程

在陆清元的创新图谱中,“绿色”始终是核心关键词。改性碳酸钙石粉混凝土不仅破解了粉煤灰资源困局,更实现隧道弃渣的循环利用,每方混凝土减少碳排放约8公斤。这一成果被沪昆客专贵州公司副指挥长张斌誉为“黄百铁路项目绿色转型的典范”。

2025年3月,在一次业主组织的技术交流会上,陆清元面对行业同仁展示了一组数据:截至目前,黄百铁路贵州段站前三标已应用改性混凝土1.2万立方米,节约胶凝材料超192吨,减少弃渣堆放占地3亩;整个三标段有120万立方混凝土,将节约胶凝材料超19200吨,减少弃渣堆放占地288亩。“技术创新不仅要算经济账,更要算生态账。”他的发言引发全场共鸣。

截至目前,陆清元先后主持和参与国家973计划课题、国家自然科学基面上项目2项,省部级科研课题4项,集团公司课题2项;获中铁建科学技术一等奖和中施企科技进步二等奖各1项;拥有授权专利13项;参编国家/行业技术标准3项、专著2部。对于未来,陆清元表示:“我们的目标很简单——用更环保的材料、更智能的管理,踏踏实实修好每一条铁路”。随着黄百铁路建设的推进,这支平均年龄35岁的团队,正在黔贵群山间书写新时代建设者的创新答卷。

川公网安备:51010402000507号

川公网安备:51010402000507号