智能问答

| 无障碍 | 长者专区 | 繁 | 简 |网站支持IPV6

|

|||||||||||

川观新闻丨水润蜀乡丨智御洪水!四川加大科技防汛力度

7月5日12时,都江堰渠首鱼嘴断面迎来今年首次洪峰过境,流量高达2600立方米/秒。与此同时,都江堰灌区指挥中心大屏动态显示着灌区各主要干渠实时流量变化,值班人员可通过渠首数字孪生系统,实现对相关闸门的远程精准调度。这是四川进入主汛期后科技防汛的一个缩影。

据气象和水文部门综合研判,预计主汛期全省将发生中等强度洪涝灾情。四川各地陆续“上新”一批防汛新设备、新技术,以科技“武装”防汛一线,并已在多轮洪水过程中发挥作用。

监测预警

从快速响应到超前感知

7月3日晚到4日凌晨,大雨滂沱。绵阳市北川羌族自治县防汛抗旱减灾指挥部值班室内灯火通明,暴雨蓝色预警升级为黄色预警后8小时,预警升级为红色,值班室内的气氛愈发紧张。“最怕的是夜雨,山洪地质灾害风险很大,人员转移避险是重中之重。”北川羌族自治县防汛抗旱减灾指挥部办公室主任李剑紧盯值班室大屏幕,上面动态显示着全县范围内的降雨分布情况。

北川防汛抗旱减灾指挥部值班人员根据水利测雨雷达监测数据研判汛期。韦维 摄

这些实时雨量数据来自50多公里外的一部水利测雨雷达。与此同时,刚投用不久的另外一部相控阵X波段水利测雨雷达也把云层信息传输回远在成都的中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所(以下简称成都山地所),经数据分析后形成山洪泥石流预报再反馈给北川县防汛抗旱减灾指挥部,作为防汛决策依据。

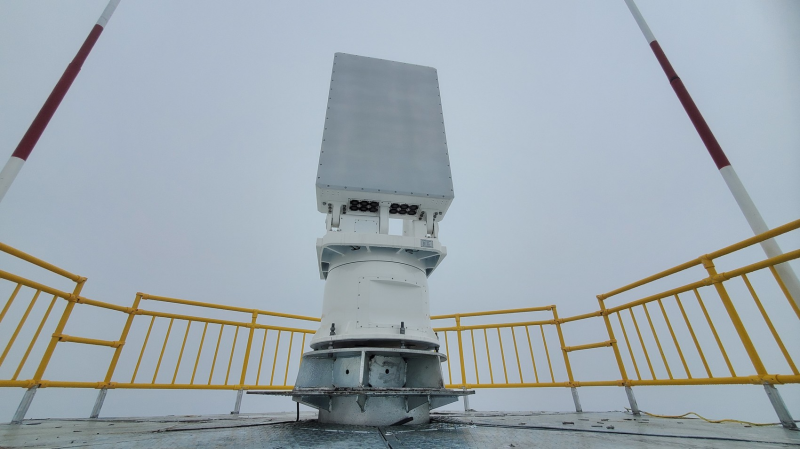

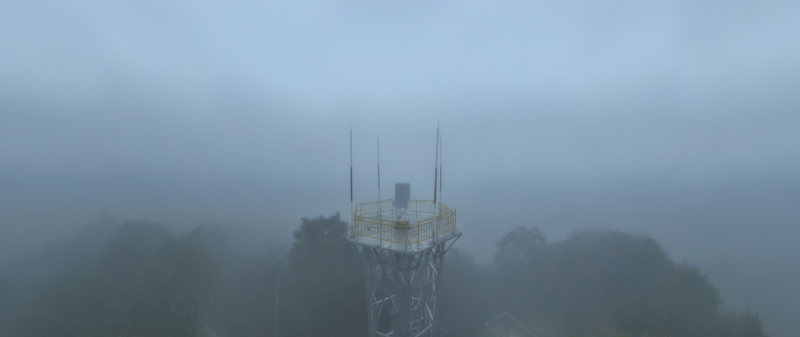

相控阵x波段水利测雨雷达负责监测“云中雨”,可以提前研判山洪泥石流风险。韦维 摄

在7月3日晚到4日凌晨期间,成都山地所反馈的山洪泥石流预报信息,几乎是以每小时一次的频率向值班人员发送。“在这次降雨过程中,我们凭借预报数据,在降雨来临前有效研判灾害山洪泥石流风险,提前转移了1155户2636人。”李剑说。

在传统的雨情监测中,气象和防汛部门主要依赖地面雨量站点与卫星云图分析降水量,一旦面对复杂地形下瞬息万变的强对流降雨,常感“力不从心”,预警“窗口期”短,转移决策如履薄冰。

水利测雨雷达则被称作水旱灾害防御“第一道防线”的核心装备。“它能提前几小时精准掌握特定区域降雨量级,结合水文模型,快速推算出洪水量级与影响范围。”四川省水文中心专家解释,水利测雨雷达观测的是地面以上至2公里高度范围内的近地面层大气中的液态水,也就是所谓的“云中雨”,防汛部门决策者能精准知道“哪里雨大、哪里危险、何时转移”。

更重要的是,水利测雨雷达主要目的是观测暴雨洪水易发区、产汇流区的降雨情况,一般部署在暴雨洪水易发区和山区、丘陵等山洪灾害易发区。以北川县为例,全县有1000多平方公里的无人区,这些区域通信交通不便,无法安装地面站点,如今水利测雨雷达正好补齐监测“盲区”。

据了解,当前我省已在绵阳、雅安、甘孜等地建成并投用一批水利测雨雷达,预计年内将建设71部,助力雨水情监测逐步实现从“落地雨”到“云中雨”的转变,实现监测预报的“超前感知”。

北川羌族自治县境内新落成的一部相控阵x波段水利测雨雷达。韦维 摄

洪涝应对

从被动防御到科学调控

7月3日,成都迎来一次强降雨天气过程,当天,主城区部分低洼地带出现积水,河道排洪压力大增。不过,未见城区河道洪水大幅上涨,导致水漫堤岸的情况。这背后,有水工程科学调度的功劳。

首先看岷江干流上的紫坪铺水库。根据降雨预报和水利厅等部门的调度,紫坪铺水库提前通过预泄腾库,将库水位降至846米(海拔),低于汛限水位4米,预留了防洪库容2.2亿立方米。

截至7月5日12时,紫坪铺水库累计拦蓄洪水1.6亿立方米,将最大洪峰流量由4156立方米/秒削减至1700立方米/秒来下泄,削峰率达60%,有效降低岷江干流洪水水位2—3米,极大减轻下游防洪压力,充分发挥了紫坪铺工程防洪减灾功能。

紫坪铺水库在调度下泄流量。紫坪铺水库调度中心供图

紫坪铺水库的削峰作用,也给下游的都江堰工程减轻了应对洪峰的压力。7月3日18时,省都江堰水利发展中心紧急对流向成都主城区的走马河实施流量限制调度,将流量控制在100立方米/秒以内,为下游成都市中心城区河道行洪预留了空间。

据水利厅相关负责人介绍,通过紫坪铺水库、都江堰等水工程的联合调度,有效降低锦江水位1—2米,降低锦江沿岸城区低洼处内涝水深0.3—0.5米,充分发挥了工程防洪减灾效益。“通过一系列科学调控举措,避免了洪峰到来时只能‘被动防御’的危险情况。”

不仅是成都。7月2日至4日,四川遭遇今年入汛以来最强降雨过程,全省多地出现严重汛情。科学调度水工程,成为我省应对本轮汛期的重要举措。

“我们充分发挥‘大水调’机制开展水工程联合调度,精细调度流域骨干水库拦洪削峰。”四川省防汛抗旱指挥部办公室相关负责人介绍,除了调度紫坪铺水库和都江堰外,水利厅两次调度武都水库,成功将涪江桥洪峰流量由5700立方米/秒削减至3200立方米/秒;调度嘉陵江上的亭子口水库最大入库流量6679立方米/秒削减至1613立方米/秒出库,削峰率75.8%。通过水工程科学调度,本轮岷江、涪江、嘉陵江干流未出现灾情险情,成功应对入汛以来最强洪水过程。

风险排查

从人力防守到智慧防线

7月4日,资阳市雁江区的鲤鱼水库,经历几天的降雨后,水库管理人员开始对大坝、溢洪道、闸门等设施设备进行新一轮风险排查,但与往年主要依靠人力排查不同,鲤鱼水库今年多了许多高科技“诊断仪器”。

位于资阳市雁江区鲤鱼水库大坝上新配备的安全监测设施。受访者供图

“这些设备是全省小型水库安全监测能力提升试点项目的一部分,可实时感知大坝的‘健康状态’,在汛期高水位、泄洪等高风险工况下,提供大坝结构安全性的‘实时体检报告’,为我们排查工程风险提供重要监测数据支持。”资阳市雁江区水务局总工程师刘胜指着大坝上的坝体变形监测、渗压渗流监测和白蚁监测等设备说。

以坝体变形监测设施为例,它主要是通过埋设或安装在坝体、坝基、近坝岸坡的传感器,持续采集位移、沉降、倾斜等数据,实时分析监测数据,一旦发现异常变化或超过预警阈值,立即发出预警,防止小隐患发展为大事故。

水库安全一直是我省汛期的重中之重。我省现有的8000多座水利水库中,小型水库占比高达98.1%,且大多修建于上世纪50年代至70年代,工程标准低,容易“因灾出险”。过去,许多水库的风险排查主要是依靠人去“眼看手摸”,随着全省小型水库安全监测能力提升试点等项目的支持,更多科技监测设备加入水库防汛保安,筑起了一道“智慧防线”。

而针对山洪泥石流这类突发自然灾害的风险排查,我省则积极实施科技赋能防灾减灾救灾“揭榜挂帅”,邀请社会科研力量开展“山洪泥石流易灾区域监测能力提升”建设。

例如,6月27日至29日,水利厅组织“揭榜挂帅”中榜团队在雅安市芦山县、宝兴县和甘孜州康定市的3条山洪泥石流试点沟道,通过无人机向无人山区前置部署“小智轻快”降雨监测设备,并建设山洪泥石流综合临灾监测预警设施,捕捉灾害“前兆信号”、跟踪灾害“演进过程”,揪出风险源头并将其消灭在萌芽状态。

川公网安备:51010402000507号

川公网安备:51010402000507号